Im Kontext des Projektes Homeserver NXT verfolgte ich zuerst eine monolithische (in Nachhinein: blöde) Denke. Firewall, Fileserver und Nameserver integriert Zentyal. Zentyal basiert auf Ubuntu – also wäre da auch der Gameserver integrierbar gewesen. Dazu: eine hübsche, moderne Weboberfläche zur Administration vom Sofa aus. Das wollte ich mir zumindest mal ansehen.

Der erste Versuch, Zentyal direkt auf die Zotac ID88 zu bekommen, klemmte schon am Kernel des Installers, der nicht erkennen wollte, dass ich von USB installierte und nicht von CD. Die Meldung war, wenn ich mich richtig erinnere

Your installation CD-couldn’t be mounted. This probably means that the CD-ROM was not in the drive. If so you can insert it and try again.

Retry mounting the CD-ROM?

Dieser Fehlermeldung kann man abhelfen, wenn man die zentyal.iso mit auf den Stick kopiert, von dem aus man installieren will.

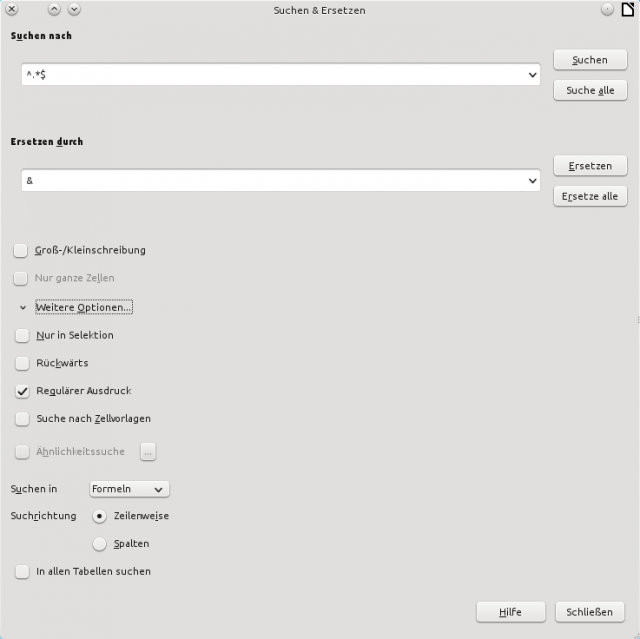

Taucht dann die Fehlermeldung auf, wechselt man mit Alt F2 auf eine Shell, aktiviert diese mit Enter und erstellt sich zuerst ein Verzeichnis, in das man den USB Stick mounten kann:

mkdir /media/stick

mount -t vfat /dev/sdb /media/stick

Dann erstellt man sich ein Loop Device und wirft über dieses dem Ubuntu/Zentyal Installer die gewünschte CD-Rom zum Fraß vor:

mount -t iso9660 -o loop /media/stick/zentyal.iso /cdrom

Mit Alt F1 kommt man zurück zum Installer und kann diesem nun vergaukeln, alles wäre OK.

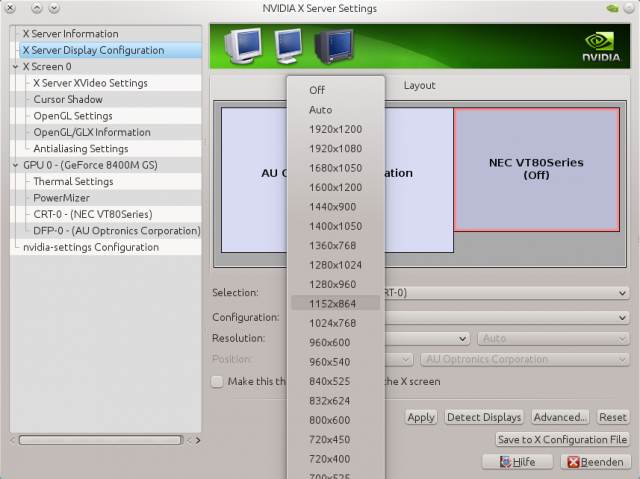

Zentyal kommt so zwar auf die ID88 – aber das hilft nicht viel, weil die Chips des NICs zu neu sind.

Welcher Idiot kauft auch Hardware mit Realtek Chips?

Sofern man unbedingt die alte Ubuntu 12.04 LTS / Zentyal Distri auf der ID88 haben muss, dann darf man ab hier die Realtek NICs umschiffen, bis ein neuerer Kernel und Treiber an Bord sind. Der einfachste Weg ist, sich die WLAN Karte der ID88 (Intel) zu konfigurieren und über diese dann weiter zu arbeiten. Wie das geht wird hier beschrieben (man kann sich bei den nötigen Schritten auch mit einem lokalen Repo auf USB Stick helfen) – aber ich hatte da schon eingesehen, dass die Idee, Zentyal direkt auf das Metall zu werfen, zu unflexibel ist.

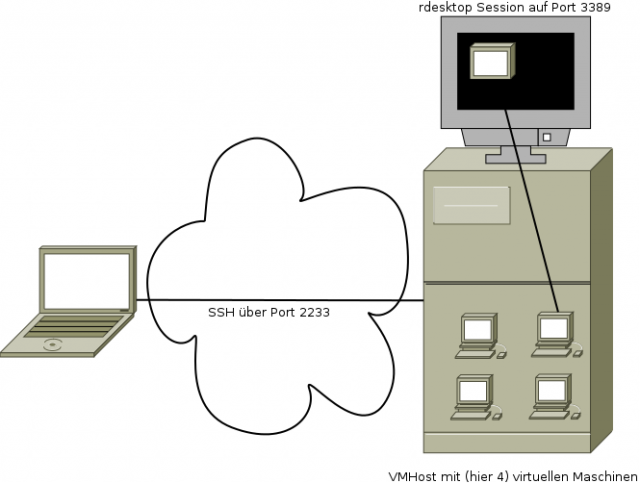

Also kam ein aktueller Ubuntu 13.10 Server (der sich reibungslos vom USB Stick installieren lässt) an Bord, VirtualBox dazu und Zentyal in eine VM. Aber das ist wiederum im nächsten Post beschrieben …