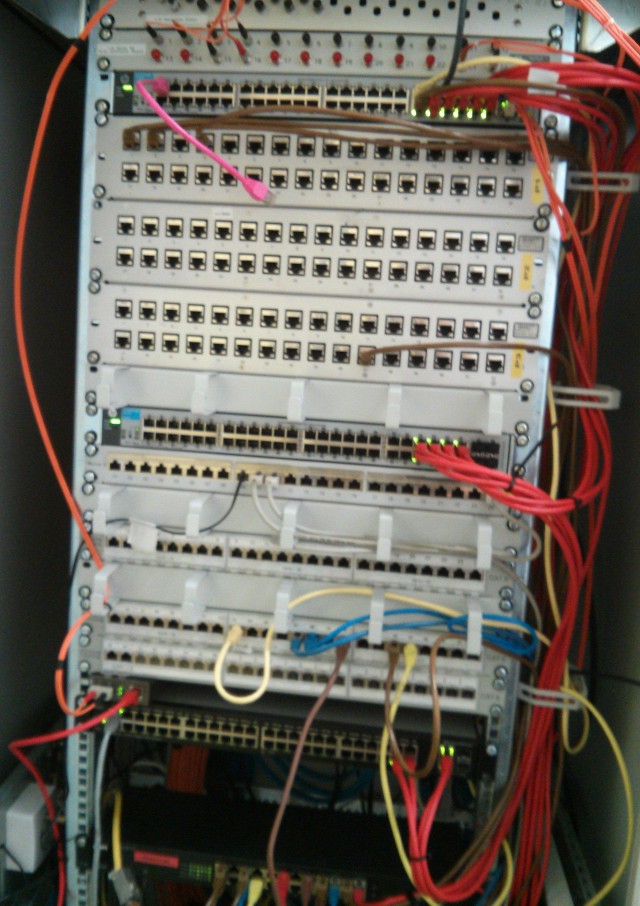

Mit vier Netzwerkkabeln vom Server zum Core-Switch und vom dem aus weiter mit jeweils 4 Kabeln zum nächsten …

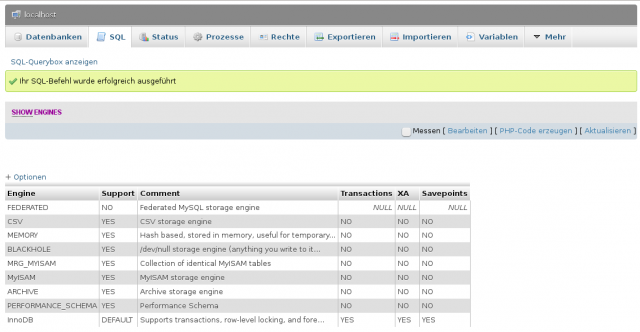

apt-get install ifenslave-2.6 net-tools ethtool

Die /etc/network/interfaces dazu

# The loopback network interface

auto lo

iface lo inet loopback

# Erst alle echten Interfaces hochziehen

auto eth0

iface eth0 inet manual

bond-master bond0

auto eth1

iface eth1 inet manual

bond-master bond0

auto eth2

iface eth2 inet manual

bond-master bond0

auto eth3

iface eth3 inet manual

bond-master bond0

# Trunk0 / Bond0

auto bond0

iface bond0 inet manual

bond-slaves eth0 eth1 eth2 eth3

bond-mode 0

# VLAN FARBE INHALT

# 100 BLACK KABEL BW / Fritz BOX

# 101 GREY Infrastruktur (Switches etc.)

# 102 RED BELWUE Netze

# 20 BROWN VWNetz

# 40 GREEN paedagogisches Netz

# 41 BLUE WLAN public (päd. Netz)

# 50 PINK WLAN lehrer

# The LINK to BELWUE

auto bond0.102

iface bond0.102 inet static

address xxx.xx.xx.194

netmask 255.255.255.240

network xxx.xx.xx.192

broadcast xxx.xx.xx.207

gateway xxx.xx.xx.193

# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed

dns-nameservers xxx.xx.xx.4

dns-search domain.tld

# iptables vorbereiten - evtl. unnoetig

up sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

up modprobe ip_tables iptable_nat

# Portweiterleitung von K9393 auf B443 fuer OMD

up iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i bond0.102 --dport 9393 -j DNAT --to-destination 192.168.0.2:443

up iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.0.2 --dport 9393 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

auto bond0.101

iface bond0.101 inet static

vlan-raw-device bond0

address 192.168.0.1

netmask 255.255.255.0

network 192.168.0.0

broadcast 192.168.0.255

dns-nameservers 127.0.0.1

dns-search grey

# add NAT / Masquerade for grey network

up sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

up modprobe ip_tables iptable_nat

up iptables -A FORWARD -o bond0.102 -i bond0.101 -s 192.168.0.0/24 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT

up iptables -A FORWARD -o bond0.102 -i bond0.101 -s 192.168.0.0/24 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

up iptables -t nat -A POSTROUTING -o bond0.102 -j MASQUERADE

auto bond0.40

iface bond0.40 inet manual

vlan-raw-device bond0

up ifconfig $IFACE up

down ifconfig $IFACE down

auto bond0.41

iface bond0.41 inet manual

vlan-raw-device bond0

up ifconfig $IFACE up

down ifconfig $IFACE down

auto bond0.50

iface bond0.50 inet manual

vlan-raw-device bond0

up ifconfig $IFACE up

down ifconfig $IFACE down

auto bond0.20

iface bond0.20 inet manual

vlan-raw-device bond0

up ifconfig $IFACE up

down ifconfig $IFACE down

Im Switch die Trunks einrichten und die VLANs den Trunks zuweisen. Reboot. Tut.

Die zentralen Switches sind nun verkabelt und auch der Neubau hängt mit immerhin 2 Glasfasterleitungen an der Strippe.

Zuerst hatten wir Mode 4 eingerichtet. Die Geschwindigkeit war aber enttäuschend. Mit Round Robin / Mode 0 geht jetzt aber heftig mehr durch die Leitungen, wenn auch nicht das 4-fache. Außerdem: Einzelne Räume bleiben etwas magerer angebunden – z.B. der Neubau, der nun mit „nur“ 2 Glasfaserleitungen am Core-Switch hängt.